はじめに

PCの話をしていると、GPU=グラボ=ゲーム用というイメージが強いですよね?

でも実際のGPUは、映像を描くだけじゃなく「並列処理の塊」として、AIや動画編集、科学計算まで支えています。

そのGPUの本領を引き出しているのが、NVIDIAの技術「CUDA(クーダ)」なんです!

簡単にわかりやすくまとめようとしたんですが、詰め込み過ぎてちょっと難しいかも?です…

※アメリカ語多め

CUDAってなに?

CUDAは「Compute Unified Device Architecture」の略。

ざっくり言うと、GPUを汎用的な計算に使うための仕組みです!

もともとGPUは「画像を描くための専用チップ」でしたが、CUDAの登場で画像以外の処理…

たとえばAIの学習や動画のエンコードにも使えるようになりました。

簡単に言えば、

グラボをグラフィック以外でも使えるようにした革命的な技術

という感じです!

GPUとCPUの違いをざっくり整理

CPUは「少数のコアで高度な判断を素早く行うタイプ」。

一方GPUは「数千もの小さなコアで単純な処理を同時にこなすタイプ」。

この違いを生かして、GPUは「大量の計算を一気に回す」ことが得意です。

でも、GPUはもともと映像描画専用。

「数千のコアをどう制御して、どうデータを送るか?」という問題を解決しないと、

AI計算や科学処理には使えません。

そこで登場したのがCUDA!

GPUにプログラム的な命令を出せるようにすることで、

映像以外の処理をGPU上で動かせるようにしたわけです。

NVIDIAだけの技術である理由

CUDAはNVIDIAが独自開発したGPU向けの並列計算プラットフォーム兼プログラミング環境です。

だからAMDやIntelのGPUでは動きません。

(AMDは代わりに「ROCm」、Intelは「oneAPI」といった別の仕組みを採用しています。)

この独自技術という点が、NVIDIAがAI分野で強い理由でもあります。

TensorFlowやPyTorchといったAIライブラリの多くがCUDAを前提に設計されていて、

CUDA対応=開発効率が高い=採用されやすいという好循環ができたんです。

CUDAコアの「数」と性能の関係

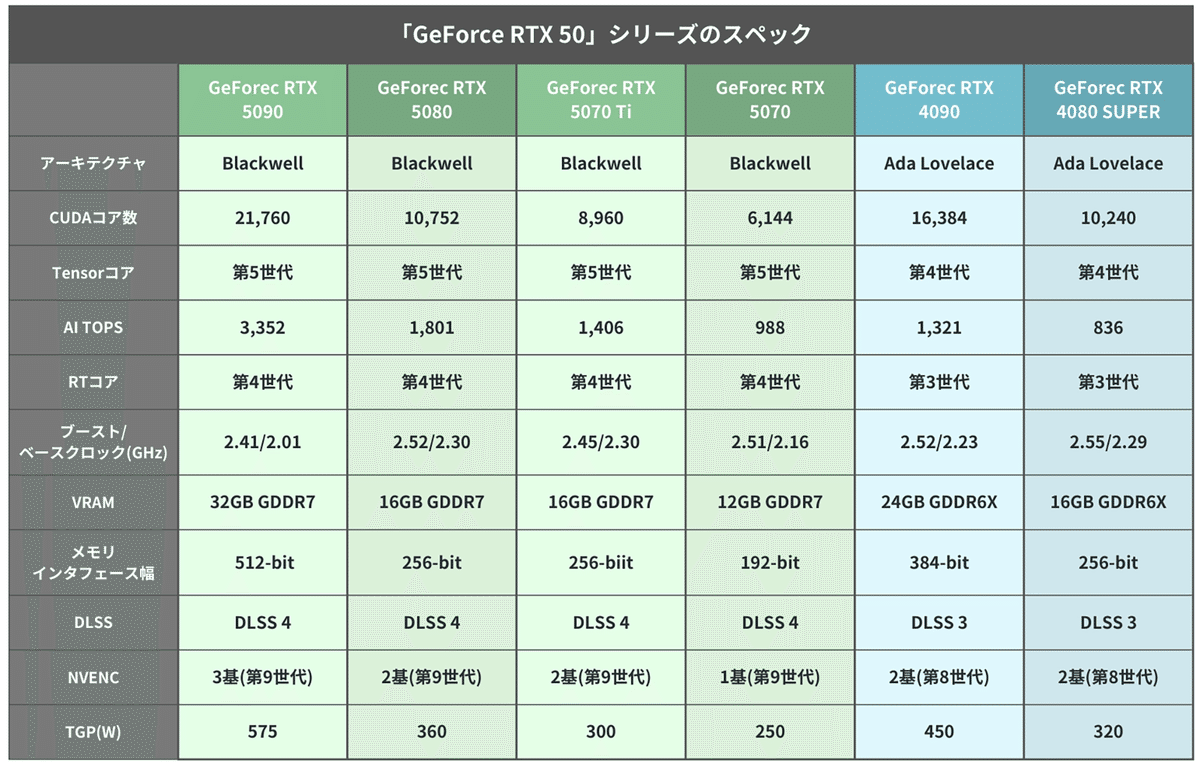

※引用 サイコム様

よく「CUDAコア数=性能」と言われますが、実際は少し違います。

CUDAコアはGPU内部のシェーダーユニットにあたる演算器の一部であり、同じ数でも世代や構造によって性能はまったく変わります。

確かに数が多いほど処理の並列性は上がりますが、同時にクロック速度・メモリ帯域・アーキテクチャの効率なども関係します。

RTX 5090とRTX 5060ではCUDAコアの数に数倍の差がありますが、

単純に「5倍速い」とはならないんですね。

CUDAコアはエンジンの気筒数みたいなもの。

多ければパワーは出せるけど、燃料(メモリ)や制御(ドライバ)が追いつかなければ、本来の性能は発揮できません。

AI・動画編集でCUDAが効く理由

AIの学習や動画編集って、ものすごく大量の計算を同時にこなす作業です。

たとえばAIなら「数百万のパラメータを一斉に更新する」必要があるし、

動画編集なら「フレームごとのエフェクト処理」を何百回も繰り返します。

ここでCUDAが効いてきます。

GPUの持つ数千個のコアを「AI演算」や「映像処理」に振り分けて、

CPUでは追いつかない速度で一気に処理できるんです!

処理内容によっては、CPUのみの処理と比べて数十倍近く速くなるケースもあります。

動画編集ソフトでも、たとえばAdobe Premiere ProやDaVinci Resolveは

CUDAを使ってエフェクトやカラー補正をGPU側で処理します。

これによって、CPU負荷を下げながらレンダリングを高速化できるというわけなんです!

CUDA対応ソフトが多い理由

CUDAが強いのは、ハードの性能だけじゃありません。

開発者が使いやすい環境を早くから整えていたことも大きな要因です。

NVIDIAは2007年ごろから、C言語ベースでGPUを扱える開発環境(CUDA Toolkit)を提供していました。

その結果、研究者もエンジニアも「GPUで並列計算を動かすならまずCUDA」という流れができ、

TensorFlow、PyTorch、Stable Diffusionなどの主要AIツールが

軒並みCUDAベースで動くようになったんです。

つまり、CUDAは“技術”でありながら“エコシステム”でもある。

GPUの性能を引き出す仕組みと、それを支える開発者のコミュニティが

NVIDIAの最大の強みになりました。

AMDやIntelが追いつけない理由

AMDも「ROCm」、Intelも「oneAPI」で似たようなことをやっています。

ただ、CUDA対応のソフトやライブラリが圧倒的に多いため、

互換を取ろうとしても完全には追いつけないのが現状です。

「CUDAに最適化されたプログラムを他社GPUで動かす」のは、

理論上できても実用レベルでは難しい…。

この“互換の壁”がNVIDIAの牙城を支えているとも言えます。

RTX 50 シリーズとCUDAの進化

最新の RTX 50 シリーズ(Blackwell 世代)では、CUDAコアの構造自体がさらに改良されています。

演算効率が上がり、AIタスクでは専用のTensorコアと連携して

より高精度かつ低消費電力で処理できるようになりました。

※TensorコアはAI演算を高速化する専用回路です!

CUDA自体も定期的にアップデートされていて、

AI、物理シミュレーション、映像編集など

多方面のソフトがこの恩恵を受けています。

つまり、GPUが進化すればCUDAも進化する。

この両輪が、今のAIブームや動画制作の裏側を支えているんです。

・RTX 50 シリーズはこちらからチェック ▶

CUDAが変えた「グラボの価値」

昔は「グラボ=ゲームのためのパーツ」というイメージでした。

でも今は、「CUDA対応GPU=汎用計算マシン」の時代。

研究者も、映像クリエイターも、AIエンジニアも同じGPUを使っています。

ゲームのフレームレートを上げるだけでなく、

AIを学ばせたり、映像を解析したり、音声を合成したり…

CUDAがあったから、GPUは「汎用計算デバイス」になったと言っていいでしょう。

まとめ:GPUを本気で使うなら、CUDAを避けて通れない

CUDAは単なるNVIDIAの機能じゃなく、

「GPUという存在を次のステージに引き上げた仕組み」です。

今後、AIや3D、科学分野がさらに進化していく中で、

CUDAの重要性はむしろ高まっていくはず…

グラボを選ぶとき、「CUDA対応かどうか」は

ゲーム以外の用途でも欠かせない判断軸になっていくでしょう!

・関連記事もあわせてチェック

コメント