「このCPUは8コア16スレッドです」

パーツ紹介でよく見かけるけど、実際のところ何を意味してるのかピンと来ない人も多いと思います。

私も最初は「なんか数字が多いとすごそう」くらいの認識でした。

けど、CPUのコアとかスレッドって、理解しておくとパーツ選びの精度が全然違ってくるんですよね。

この記事では、「なんとなく知ってるけど説明できない」そんなCPUの基本を、Pコア/Eコアの話まで含めてざっくり整理していきます。

「コア」ってつまり頭脳の数!

CPUの「コア(Core)」は、ざっくり言えば頭脳の数です。

1コア=1つの作業ユニット。昔のCPUは1コアしかなかったので、すべての処理を順番に片づけていました。

いまは“マルチコアCPU”が当たり前。

4コアなら4人の作業員、8コアなら8人が同時に仕事をこなすようなイメージです。

マルチタスクや重い処理(動画編集、3Dレンダリング、AI生成など)は、こうした並列作業で大幅に速くなります。

ただし、「コアが多ければ速い」というわけでもありません。

ソフトが複数コアに対応していなければ、使いきれないこともあります。

たとえば、昔のゲームや単純なアプリでは1〜2コアしか使わないことも珍しくないです。

最近のCPUだと「物理コア」と「論理コア」という言葉も出てきます。

物理コアは実際に存在する“本物の頭脳”で、論理コアは後で説明する「スレッド」を含めた“見かけ上の頭脳数”です。

つまり、8コア16スレッドなら物理コア8個、論理的には16個の作業枠を持つということ。

「スレッド」って何してるの?

ここで出てくるのがスレッド(Thread)という考え方。

スレッドとは、1つのコアが同時に扱える“仕事の窓口”みたいなものです。

たとえば──

- 1コア1スレッド:1人の作業員が1つの案件を順番に処理する

- 1コア2スレッド:1人が2つの案件を交互にさばく

これを実現する仕組みが同時マルチスレッディング(SMT)です。

Intelでは「ハイパースレッディング」、AMDでは「SMT」と呼ばれています。

名前は違っても意味は同じで、1つのコアがほぼ同時に2つの命令を処理する技術のこと。

なんでこれが速いかというと、CPUって意外と待ち時間が多いからです。

メモリやストレージからデータを読み込む間、手が空いちゃうんですね。

そのスキマ時間にもう1つの処理を並行で動かすことで、実効性能を底上げしているわけです!

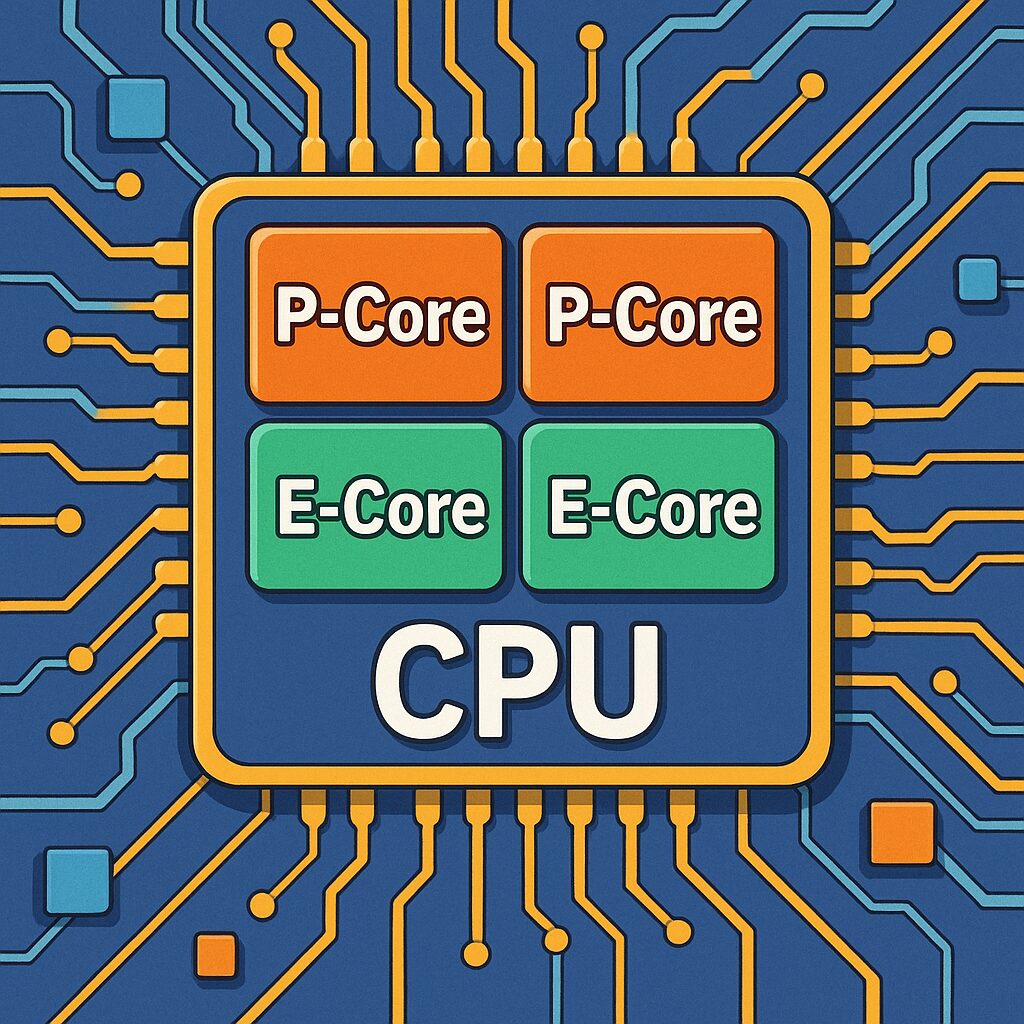

PコアとEコアの違いをざっくり整理

さて、ここからが最近のCPUでよく出てくる話題。

IntelのCPUには「Pコア(Performance Core)」と「Eコア(Efficient Core)」という2種類のコアがあります。

どちらも同じ“頭脳”ではあるけど、性格がまったく違うんです。

- Pコア:高性能コア。クロックが高く、重たい処理を得意とする。

- Eコア:効率重視コア。低消費電力で、軽い作業を並行してこなす。

たとえば、YouTubeを見ながらゲームをしているとき。

ゲームの描画や物理演算のような負荷の高い処理はPコアが担当。

その裏で動く通知、チャット、ブラウザの更新などはEコアが受け持つ、という具合です。

この構造のおかげで、CPU全体がムダなく働けるようになっています。

「重い作業はPコアが全力で」「軽い作業はEコアが静かに」——そんな分業制ですね。

実際のCPU構成例

具体例を挙げると、Intelの「Core i7-14700/14700K」は

Pコア8個(各2スレッド)+Eコア12個(各1スレッド)=合計20コア28スレッド という構成です。

Eコアはスレッドを増やさず単純に「コアの数」を増やして効率を上げる設計。

この構成が現在の主流で、15世代(Arrow Lake)でも同じ方向性が続いています。

一方でAMDのRyzenシリーズは、全コアが高性能な「Pコア型」。

たとえばRyzen 7 9700Xは8コア16スレッド構成で、すべてのコアが同等の性能を持っています。

ハイブリッド構成の仕組みとメリット

「PコアとEコアが混在して動いてる」って聞くと、

「どの作業をどっちがやるか」どうやって決めてるの?と思うかもしれません。

ここで登場するのが、IntelのThread Directorという仕組みです。

Thread Directorは、各コアの負荷状況や処理の内容をリアルタイムで見ながら、

どのタスクをPコアに、どれをEコアに振るかを自動で調整します。

特にWindows 11ではこの機能と連携していて、

ユーザーが意識しなくても最適な配分で動作するようになっています。

この設計によって得られるメリットは大きくて──

✅ 電力効率がいい:軽い処理はEコアだけで済むため、Pコアを休ませて静音・省電力化。

✅ マルチタスクに強い:裏の常駐タスクやバックグラウンド処理をEコアに任せ、Pコアをメイン作業に集中させられる。

✅ 発熱が抑えられる:高負荷時もEコアが一部処理を肩代わりして、CPU全体の温度上昇を抑える。

どっちの構成が向いている?

ここまで読むと、「じゃあPコアとEコア混ぜた方が全部勝ちじゃん」と思うかもしれませんが、

実際には使い方によって向き・不向きがあります。

ハイブリッド構成(Intel)が向いている人:

- ゲーム配信や動画編集など、複数作業を同時に行うことが多い

- 長時間使うけど、静音や省電力も気にしたい

- 最新のCPU技術を試したいタイプ

オールPコア構成(AMD Ryzenなど)が向いている人:

- ひとつの作業を集中して行うタイプ

- シンプルで安定した動作を重視したい

- ゲーム中心で、細かいコア制御よりも「安定した高性能」が欲しい

結局のところ、「どちらが優れているか」ではなく

自分の使い方に合うかどうかがポイントです。

バックグラウンド処理が多い人はIntel、

一貫して高負荷の作業をする人はRyzen!

まとめ

コアとスレッドはCPUの基本中の基本ですが、

今の世代では「ハイブリッド構成」という新しい考え方が主流になっています。

CPUを選ぶときは、

「コア数」「スレッド数」だけでなく、

それぞれの役割や動き方まで知っておくと納得感がまるで違います。

難しく感じるかもしれませんが、要はこうです…

Pコア=パワー担当、Eコア=効率担当

両方がうまく協力して動くのが今のCPUの形

この仕組みを理解しておくと、

次にCPUを選ぶときに「数字の多さ」じゃなく「中身の違い」で判断できるようになります。

それこそが、自作PCの楽しさのひとつですね!

コメント